Играющие дети

Не только «гипсовые» статуи А. Степанянца «Девушка с мячом» и «Физкультурник с мячом» украшали Дом культуры в далеком 1937 г. Вне стен здания стояли еще две композиции. Одна из них – «Играющие дети» Владимира Кудряшева, воспитанника фешинского «гнезда» – Казанской художественной школы (далее — КХШ).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Среди провинциальных художественных школ, действовавших в конце 19-нач 20 века под эгидой Академии художеств, особое место занимает Казанская (основана в 1895 г.) Деятельность ее прививала традиции русского реалистического искусства. Уделялось большое внимание рисунку и работе студентов с натуры.

Самым ярким феноменом КХШ стал Н.И. Фешин, не ограниченный рамками строгой академической системы и формировавшийся под влиянием современных живописных течений, один из лучших представителей русского искусства ХХ века. Николай Иванович преподавал в КХШ с 1908 по 1923, руководил классом рисунка, оказал большое влияние на формирование многих художников.

После реорганизации школы в 1918 г. В Свободные государственные художественные мастерские (АРХУМАС) КХШ становятся сосредоточием авангардистских исканий, творческой лабораторией.

Владимир Владимирович Кудряшев (1902–1944) – график, живописец. Несколько лет в Казани после обучения работал плакатистом, линогравером, декоратором театральных постановок.

Традиционно его имя связывают больше с объемными объектами, он — выпускник скульптурного факультета ВХУТЕМАСа по классу Ивана Семеновича Ефимова, который любил прерывать работу над курсовой композицией короткими развивающими зрительную память клазурами.

«Кудряшевская» скульптура известна нам только по довоенным фотографиям. Наследие его сгинуло и растворилось во времени, будучи переплавленным в годы войны в пули и снаряды.

Установлена статуя в сквере у ДК в 1937 г. (Июнь, 1942).

Фото из коллекции Антона Потапова, фотограф: Халдей Евгений Ананьевич, пересъёмка со стенда из экспозиции МОКМ

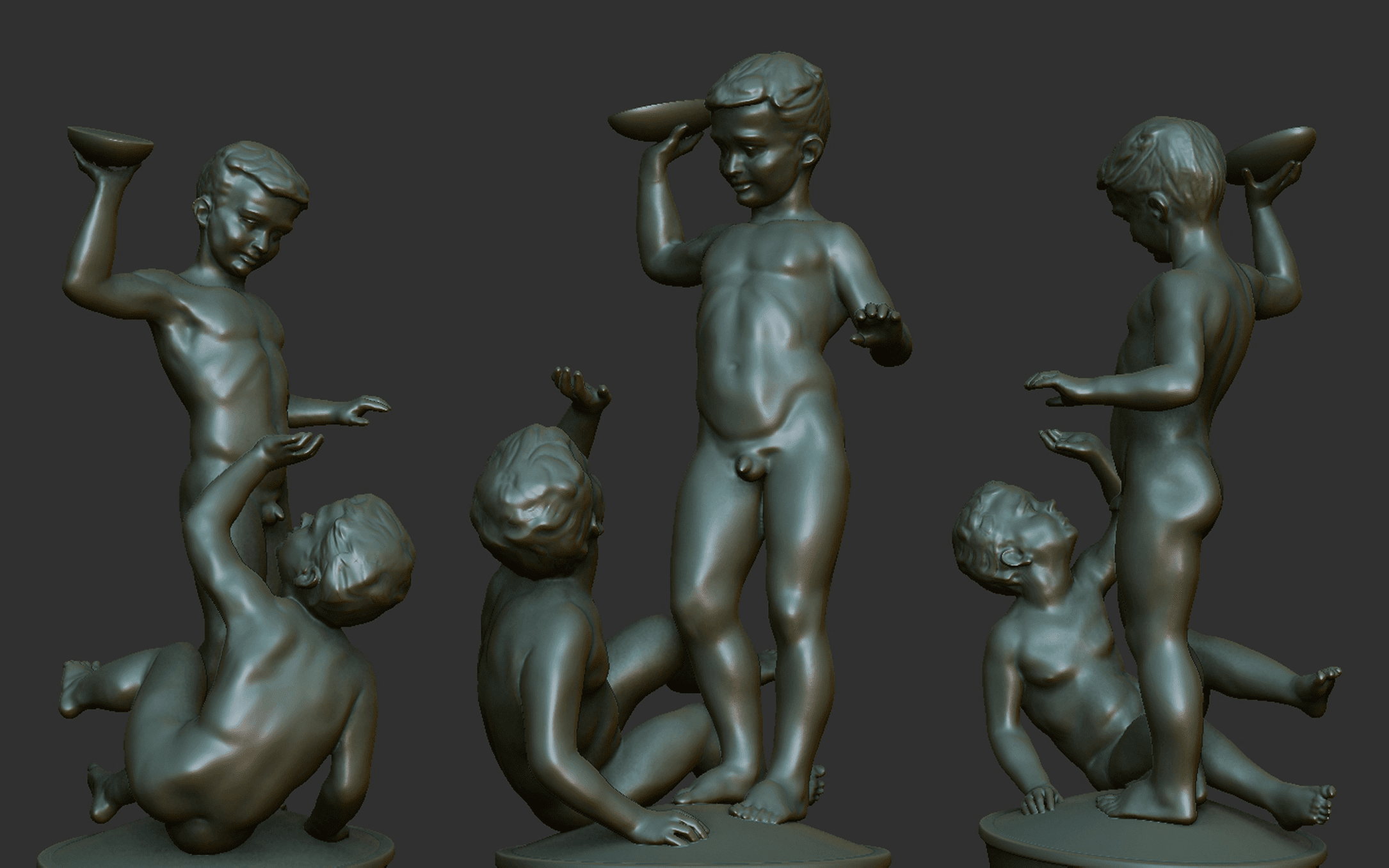

Перед нами фотография из фондов Краеведческого музея, ее автор – знаменитый Евгений Халдей. Мы видим работу Владимира Кудряшева на фоне части выгоревшего 18 июня 1942 г. ДК, видим здание, его полукруглый эркер на консольных ребрах. Сама статуя почти не пострадала, лишь отсутствует кисть руки. Фигуры детей напоминают «путти» – ангелочков, встречающихся в искусстве Ренессанса, барокко и рококо. Скульптуры Кудряшева захватывают своей утонченностью по причине глубокой верности автора традициям «старых мастеров». Не зря его работы сравнивали с образцовыми статуями школы Мартоса, бронзовыми изваяниями Майоля…

Оригинал – «Скульптурная композиция с двумя младенцами», разрабатывалась художником совместно с архитектором А.Л. Пастернаком для украшения фонтана.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В начале 1920-х гг. Кудряшев делает первые шаги в скульптуре. Сохранились деревянные резные фигуры, вписанные в объем и форму полена. В них проявляется импрессионистическая неустойчивость, автор использует разнообразие фактуры материала – грубую и гладкую обработку.

Авангардные течения 1920-х гг. тоже не были чужды Кудряшеву. Интересен изобретенный им способ создания скульптур из самых дешевых материалов, что было актуальным в эпоху агитмассовых праздников, требовавших быстрого возведения монументально-декоративных недолговечных композиций.

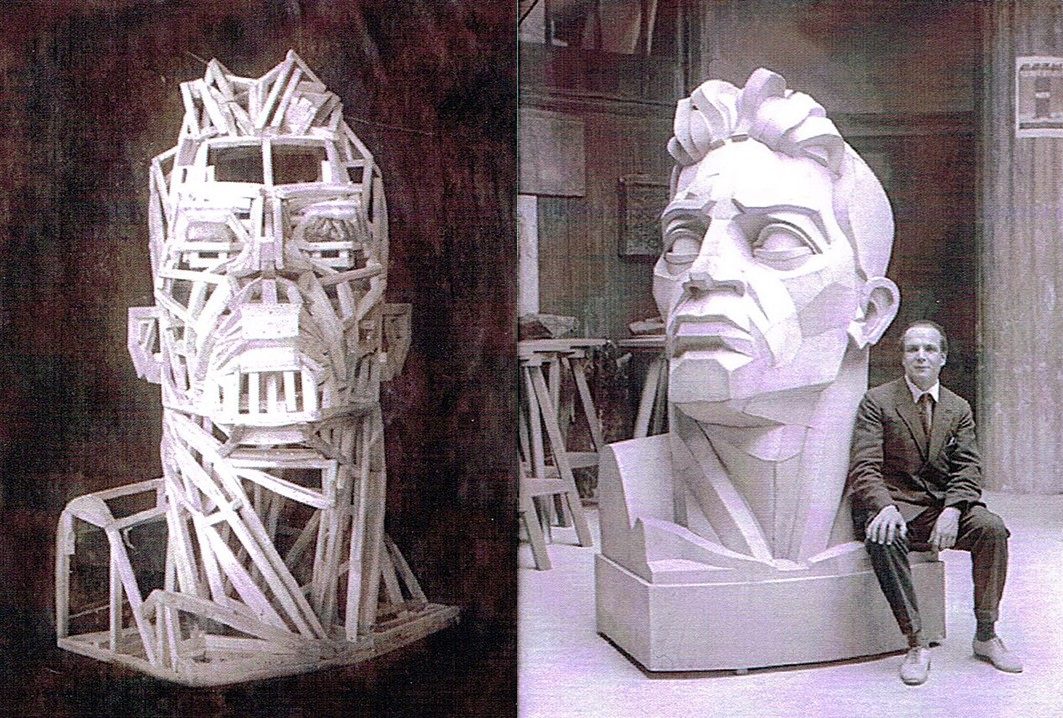

Справа – В.В.Кудряшев в мастерской. Голова рабочего. 1927 г.

Воспроизведено по: Кудряшев Владимир Владимирович, 1902-1944: рисунок, живопись, скульптура. М.: Галеев галерея, 2006. С. 13.

Созданная в 1927 году (К. – студ. ВХУТЕИНа) трехметровая «Голова рабочего» вызвала большой интерес: о ней писали несколько московских газет, в институт приезжал на нее посмотреть Луначарский А.В. – нарком просвещения.

В основе скульптуры – конструкция из деревянных реек квадратного сечения, соединенных гвоздевыми узлами. Этот «скелет» соответствовал анатомии, был пропорционально выверен и может восприниматься как самостоятельное кубическое экорше́ – скульптурное изображение фигуры человека, лишённого кожного покрова (с открытыми мышцами).

Одетый же в фанеру, он превращается в полномасштабный памятник, поражающий монументальностью, убедительностью образа и внутренней динамикой, заставляющий забыть о дешевизне материала. Этот способ изготовления скульптур потом стали активно применять в Москве для украшения улиц и площадей.

После выпуска из ВХУТЕМАСа (1930), Кудряшев работает начинающим художником, и будучи скульптором, не имея мастерской, ему приходилось исполнять темперные рекламы для модных в то время небольших кинотеатров, плакаты и объемные рекламные композиций.

Кудряшев искал путь сохранения своей творческой свободы. Для него поворот к неоклассике, осуществляемой им в 1930-е гг., стал возможностью высказать свое творческое кредо в формах органичных к его художественному идеалу и в то же время приемлемых официальной властью.

Внешне его работы могли импонировать официальным вкусам. Его скульптуры «Материнство», «Играющие дети», «Стоящий юноша», выполненные по академическим канонам, воспринимаются вполне соответствующими мифотворчеству сталинского периода с его прославлением образа советской женщины, детей, юношества. Однако они неуловимо противоречат официальным установкам не только отсутствием атрибутики, делающим эти статуи далекими от «советскости», но и воплощением всечеловеческого идеала, лежащим вне времени и границ государств.

Пафос заменяется внутренним достоинством, подлинностью чувств, тонким психологизмом. Совершенство формы, ювелирная тщательность отделки поверхности, аристократическая сдержанность и изысканность – в работах Кудряшева живет и развивается традиция русской классицистической скульптуры 19 века с ее высокими идеалами.

Олицетворением красоты и любви для художника становится его семья, которой он посвящает многочисленные графические листы в различных ракурсах – играющими, работающими, стоящими и сидящими, лежащими, спящими и т.д. Он любуется ими, а затем это все перерастает в скульптуру.

А.А. Чубарь

3Д-модель (видео). 2025

Не зря в книге «Владимир Кудряшев. 1902–1944. Рисунок, живопись, скульптура» группа «Играющие дети» называется иначе – «Скульптурная композиция с двумя младенцами».

В Мурманске рядом стояли две версии – Владимира Кудряшева, где фигуры были обнажены, и вариант Георгия Кранца — «в шортиках».

Обе статуи в некоторых городах были фонтанами. Это объясняет положение тела нижнего «младенца» и наличие в руке верхней фигуры небольшой чашечки, а также положение рук детей в группе Георгия Кранца.

К.А.Бобров, Е.К.Боброва

Источники

- Ильдар Галеев. О рисунках скульптора Владимира Кудряшева. // Кудряшев Владимир Владимирович (1902 – 1944). Рисунок. Живопись. Скульптура. – Москва, 2006. С.5–8

- Ольга Улемнова. Выбор В.В.Кудрявцева: замысел и воплощение // Кудряшев Владимир Владимирович (1902 – 1944). Рисунок. Живопись. Скульптура. – Москва, 2006. С.9–14

- Константин Кудряшев. О творчестве моего отца, Владимира Владимировича Кудряшева. // Кудряшев Владимир Владимирович (1902 – 1944). Рисунок. Живопись. Скульптура. – Москва, 2006. С.15–26

- Ирина Кудряшева. Об отце… // Кудряшев Владимир Владимирович (1902 – 1944). Рисунок. Живопись. Скульптура. – Москва, 2006. С.27–39

- Боброва Е. Скульптуры «Играющие дети» Владимира Кудряшева и «Дети» Георгия Кранца возле ДК им. Кирова. / Тайная карта Мурманска. [Электронный ресурс] URL: https://vk.com/@secret_map_of_murmansk-skulptury-igrauschie-deti-vladimira-kudryasheva-i-deti-georg